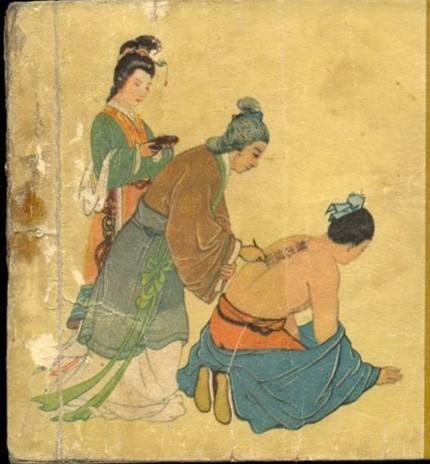

文身一称纹身(文、纹是通假字),又称“扎青”、“刺青”、“雕青”,有时亦称“刺绣”,即在人身上刺各式各样的文字和花纹图饰以表现自己的健美。它起源很早,据《礼记·王制》记载,东方的夷族就“披发文身”。南方的越人习惯水中作业,必镂身以避蛟龙之患。镂身即后世的文身。镂,雕刻之意。古代亦称“雕题”。

文身到了隋唐时期,原先为避蛟龙水怪的迷信色彩逐渐消失,代之而起的是对体肤的装饰,用它来表示性格好恶、刚强勇敢和健美的气概。据唐代《酉阳杂俎》作者段成式的记载,当时文身者多为青壮年男子,其中绝大多数是军卒、奴驺、浪迹江湖的任侠之流以及坊市里舍的逞强好斗之徒,他们身上所刺已不是简单的龙、蛇、鹰、鹞之类的图形,而是“备众物形状”,有图有文,内容千端万状。

如长安市中有个大力士,左右两膀各刺有六个字:左臂膀刺“生不怕京兆尹”;右臂膀刺“死不畏阎罗王”,表示自己强悍不驯和不怕死的气概;又有一个叫王力奴的人,在胸口、腹部遍刺山谷、亭院、池榭、草木鸟兽等形状,“细若设色”。再有一个叫赵建武的人,周身刺印有一百六十处之多。左右膀刺诗一首道:“野鸭滩头宿,朝朝被鹘梢。忽惊飞入水,留命到今朝。”看来是表示自己被官府追捕,逃匿江湖之中仍留着一条活命的得意样子。又有一宋姓县民,周身镂刺七十余处。左臂上刺有一诗道:“昔日以前家未贫,苦将钱物结交亲。如今失路寻知己,行尽关山无一人。”这是自况平生交友失意及落拓不羁的情况。他又在右臂上刺着一个葫芦,上面画着一个人头,自称此为葫芦精图像,大概此人还是一个嗜酒如命的狂徒。

除长安外,全国各地都市中也都有喜欢文身的人。如成都小将韦少卿,胸前刺一棵树,树梢上停着数只小鸟,树枝下挂一枚镜子,镜的鼻纽系着一条绳,树侧上有一人作牵绳的姿态。他自称此图是读宰相张说诗“挽镜寒鸦集”的诗意想像出来的。又荆州(江陵)有一个狱卒名葛清,周身自头以下遍刺白居易诗,并配有图。如引白诗“不是此花偏爱菊”句,便刺有一个人手中持着酒杯站在菊花丛中的图像。又白诗有“黄夹缬林寒有叶”句,则在刺文下面刺一棵树,树上挂着缬条的图像,诸如此类的诗句图文在他周身就刺有三十余处。有人看到后戏称这遍身刺青是《白居易舍人行诗图》,看来此人是白诗的诗迷。又有一人从军后积功官拜观察使,其周身遍刺着一条大蟒蛇,从右手开始,蛇头张开大口作吞食两指的形状,蛇身自臂部回绕腕部、头颈,蜿蜒至腹部,又回环而伸到两腿股中,首尾具备,形象使人有毛骨悚然的感觉。又段成式家有一奴驺名路神通,背上刺着一尊天王佛像,常在每月初一、十五焚香供食,赤膊静坐,默念佛经,使妻子儿女向天王像顶礼膜拜,.看来此人不仅孔武有力,而且还是一个虔诚的佛徒。

到了宋代,文身比唐代更加繁盛,某种程度上成为一种时尚和潮流。纹文身的人分布广泛,从社会底层的普通人到官僚子弟都有,甚至皇室宗亲也不乏其人。北宋徽宗时,京官李质年轻文过身,徽宗不但不追究,还给他起了个外号“锦体谪仙”。另外,担任宰相的李邦彦甚至在一次宴会期间,公然脱下衣服,向皇帝秀他事先像贴画一样印上去的精美文身。

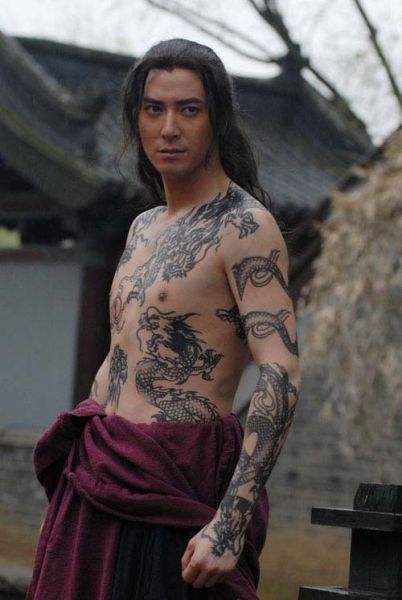

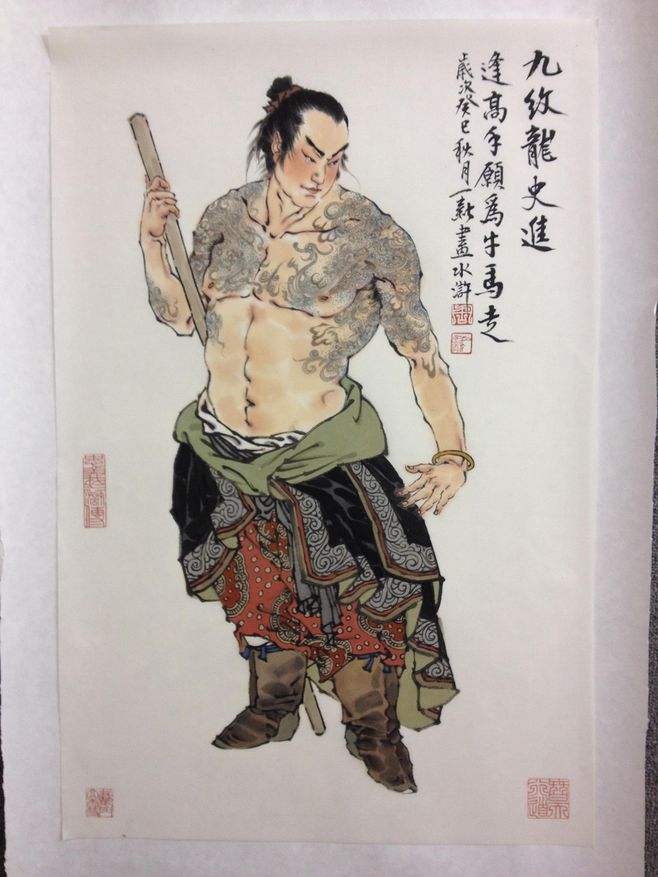

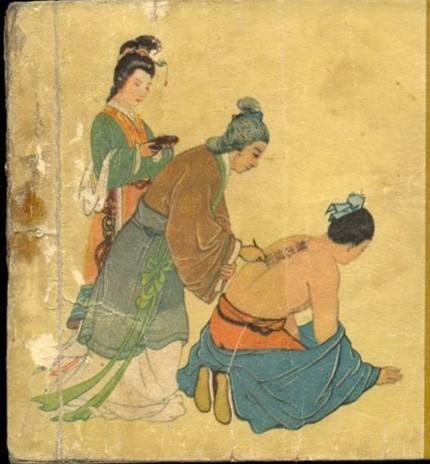

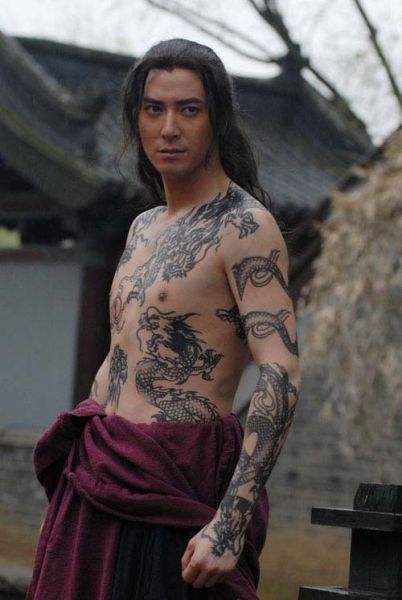

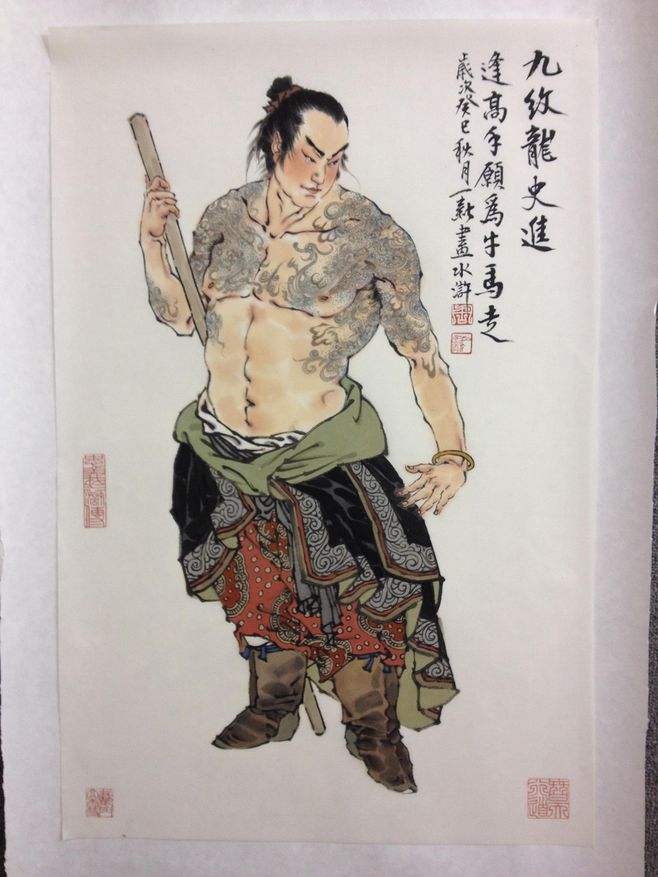

小说《水浒传》记载:史家庄史太公的儿子名史进,自小弄枪舞棒,周身刺有九条龙的花绣,江湖上便称他为“九纹龙史进”,又如杨雄的身上,便刺有“青靛般的花绣”,燕青身上则是遍体的花绣。他还参加“赛锦体”的比赛,惹得观众们大声叫好,连京城名妓李师师也喜欢上他,要他脱去衣服,露出一身花绣来欣赏他的“锦体”了。

据《马可波罗行纪》记载,泉州的文身技术在当时享誉海外,吸引一大批的印度游客慕名前来,专为了刺青。

文身是一种风俗,一种健美。官府对此是不闻不问,不禁不倡。但对于逞强好斗的不法之徒及贼盗之类的刺青者也会加以取缔和打击。如唐武宗时京兆尹薛元赏在上任之初,为整顿法纪,严惩坊市中刺青的恶少三十余人,全部杖死,弃尸示众。不过,这亦是一时一地之事。到了宋代,法令更宽纵,刺青在社会上也更流行了。从文身的内容图文上看,我们还可以了解到当时社会风俗的一面。